自然哲学の誕生

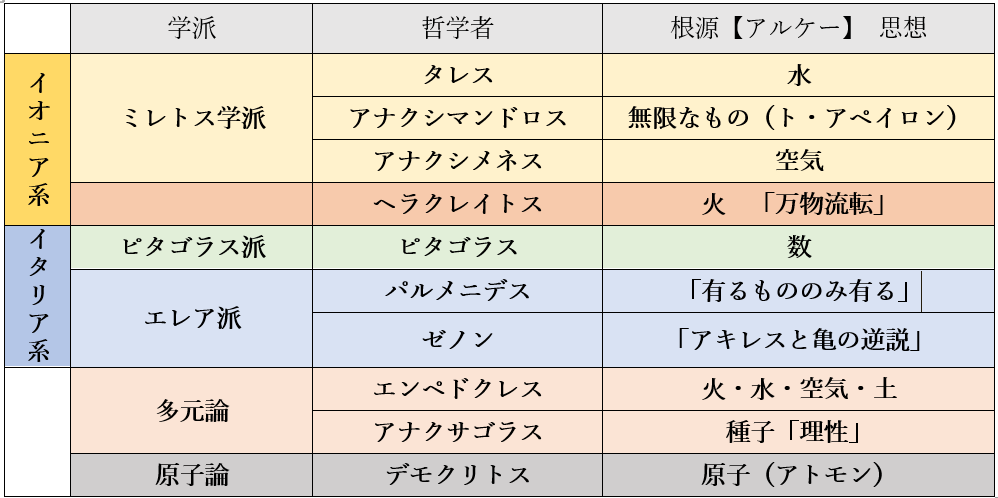

哲学の始まりをタレスに見ることは、アリストテレスが提唱したことにより定説となっている。ホメロスやヘシオドスの「神話的世界観(ミュトス)」から脱却し、理性(ロゴス)による「合理的世界観」を打ち出したのが、自然哲学の祖・タレスである。紀元前6世紀〜前5世紀までの期間に、世界の成り立ちを万物の根源(アルケー)に遡り、原理を探求したのである。

古代の自然哲学は、今日のような「物質」の観念は持っておらず、自然が生成する動因として、魂(プシュケー)という神的な存在を前提とした。生きる自然としての【物活論】 である。完全に合理的世界観へと転換したものではないが、科学の端緒をここに見ることができる。

ミレトス派

ミレトスは、小アジアのエーゲ海沿岸部に位置するギリシャの植民市であり、イオニア地方で最大の商業都市である。オリエントとギリシャの間に位置し、オリエントの先進的な文明を享受しながら、独自の文化的発展を遂げた。

タレスを始祖として、アナクシマンドロス、アナクシメネスの3人が「ミレトス学派」である。自然の成り立ちの本質を、一つの生ける物質として一元論的に論じることが特徴である。

ヘラクレイトスとアナクサゴラスを加えれば、「イオニア学派」と呼ぶことがある。

タレス

タレスは紀元前585年に皆既日食を予言したという事実によって、生前の年代が明らかになっている。彼はギリシャ七賢人のひとりに数えられており、天文学や測量術に長けていた。エジプトで学んだ測地術をもとに、ギリシャに幾何学をもたらしたと言われている。 逸話としては、オリーブの豊作を予測して、圧搾機の又貸しで大金を稼いだという話や、星を観察している最中に、夢中になりすぎて穴に落ちたという話がある。

”万物の根源(アルケー)は水である” ”万物は神々に満ちている”

アリストテレスは『形而上学』で、タレスが水を自然の原理だと考えたのは、大地が水の上に浮かんでおり、すべてのものの養分が水気をもつと、考えたからだろうと述べている。原理としての水は、単なる質料ではなく、生命的な活力を持った魂(プシュケー)であったようである。なお、タレスは書物を書き記さなかったと言われているため、伝聞が残されているだけである。

アナクシマンドロス

タレスの弟子であり後継者である、ミレトス派のアナクシマンドロスは、興味深い思想を巡らせている。タレスのように特定の質料を根源として打ち出すのではなく、有限な存在者の根底には、永遠で無規定な「無限なもの(ト・アペイロン)」が存在すると主張した。「無限」とは「無限定」という意味であり、時間的に永遠であることと、量的に無尽蔵であることを差している。「無規定」とは質的に規定されていない(内容を持たない)という意味である。

”万物の根源は「無限なもの(ト・アペイロン)」である”

「事物はそこから生成した元のものへと、必然的に消滅する。なぜなら、時の定めにしたがって、事物は互いに不正に対する罰として、償いを受けることになるからである。」

もし特定の質料が根源であるなら、対立するものをすべて凌駕してしまうだろう。しかし、実際は水に対しては火が、温かいものに対しては冷たいものが、互いに対立するのもとして打ち消し合い中立を保っている。万物は無限なるものから生成し、対立することで発展し、最終的には無限なる元へと消滅していくとアナクシマンドロスは述べている。「不正に対する罰」とは、相反する自然の対立を生命における争いと見なし、消滅を罰と見なすことの表現であろう。

その他、人間は魚類から進化してきた、地球は円筒形で宙に浮いている、などの世界観を打ち出している。

アナクシメネス

アナクシマンドロスの弟子、アナクシメネスは、万物の根源を単一にして無限なものとしたが、内容的に無規定的なものではなく、「空気」であるとした。生命の源であるところの魂を、空気であると捉え、宇宙全体の根源に位置づけている。

”万物の根源は「空気」である”

「われわれの魂は空気であり、それがわれわれを統括しているように、気息と空気が宇宙全体を包括している。」

アナクシマンドロスと違って、根源を実在する事物に置くことによって、そこから発生する事物の生成過程をより具体的に説明している。空気は希薄さと濃密さによる違いによって、在り方を変える。薄くなると火になり、濃くなると風となる。さらに濃くなると雲になり、水となり、土や石になると考えた。周囲に遍在する空気の量的な差異によって、事物の質的な違いが生まれるとした。

ピタゴラス派

ミレトス派の合理的精神をさらに発展させ、万物の根源を「数」を使って、演繹的かつ論証的に解き明かそうとしたのが、エーゲ海のサモス島に生まれたピタゴラスである。数学という極めて合理的・抽象的な指標を用いて研究していたのと裏腹に、ピタゴラス教団と呼ばれる宗教団体を組織し、禁欲的な戒律を守る集団生活を営んでいた。教義は秘匿され、著作を残さなかったことから、謎めいた人物として伝承されている。

”万物の根源は「数」である”

数学と神学を結びつけるのは、経験や感覚によって捉えられない思惟の領域である点だ。ピタゴラス教団の主要な教義は、「魂の輪廻転生」である。輪廻から魂を救済するために、厳しい戒律による集団生活と、音楽や数学などの学術的研究に取り組んでいた。数学は純粋な学問的研究ではなく、宗教的世界観の内部に位置づけられていたようである。

数によって宇宙を捉えると、万物は無限定なもの(偶数)と限定されたもの(奇数)に分けられ、それらの対立と調和で成り立っているという。数比によって宇宙が統一を保っていると認識することは、魂の浄化に繋がると考えられていたようである。

ヘラクレイトス

ヘラクレイトスは、イオニア地方・エフェソスの王家出身で、先行する哲学者や市民に対し傲岸不遜の態度を取る人物であった。孤独な生涯と意味深な格言による著作が相まって、「暗い人」「謎の人」と呼ばれている。彼の思想を一言で表せば「万物流転(パンタ・レイ)」である。

永劫回帰の思想を打ち出したニーチェが評価した哲学者である。また、対立するものから生成が生ずるという思想は、ヘーゲルの弁証法を先取りしたものだと考えられる。

”万物の根源は「火」である”

「万物は火の交換物であり、火は万物の交換物である。」

「万物は争いによって生まれる。」 「同じ川に二度入ることはできない。」

「このものが転じてかのものとなり、かのものが転じてこのものとなる。」

ヘラクレイトスは、万物の生成消滅は終わることがなく、互いに逆方向に対立することで調和していると考えている。生成消滅の動因は争い(対立)であり、その象徴的存在として「永遠に生きる火」が描かれている。火→空気→水→土という順で死んでいき、土→水→空気→火という順で誕生する。対立するものの死によって他のものは生き、ロゴス(法則、理)の働きによって全体として調和していると述べている。

エレア派

紀元前5世紀初め、南イタリアのエレアにおいて、これまでの自然現象を生成消滅における運動と捉える見方を否定する思想が生まれた。パルメニデスから始まるエレア派は、不変不動の一者のみ認める一元論を展開したのである。

ミレトス派が自然の物質を根源に置いた、経験的・感性的な一元論であるのに対し、エレア派は感覚により捉えられる生成変化を偽りと見なし、観念的・論理的な一元論を主張した。

パルメニデス

パルメニデス以前の自然哲学は、考察の対象を世界の現象である事物としたが、パルメニデスは、世界を「有と無」の概念(意味)として捉え、その論理的関係を考察したことに特徴がある。個々の存在者に着目するのではなく、存在を全一的な一者と捉え、「一」から「多」への生成を否定した。

「あるものはあるものであり、あらぬものはあらぬ」「あるものは不生にして不滅である」

「あらぬことは、言うことも、考えることもできないからだ。」

あるもの(有)の特徴として、不滅・不動・完全・思惟という言葉が当てられている。その理由は 、あらぬもの(無)から有が生じることがないので、世界は生成消滅することなく、今、完全な形で分割されることなくあるからと言う。生成を否定する根拠は、無から有は生じ得ないことと、今あることは、あっただろうこと(過去)でも、あるだろうこと(未来)でもないという2点である。生成することがないのなら、時間というものはなく、今だけが存在することになる。

無は言うことも考えることもできない、というのは本当だろうか。無は感性的に捉えられる実在ではないため(むしろ実在ではないことが無の本質である)、認識することはできなくても、思惟することはできるのではないか。実際、パルメニデスは無の概念について、考えられている。「全くあるか、全くあらぬかのどちらかである」という風に。無は「存在しない」という形で、有の不在として考えられるものである。今=「存在」に無が見い出せないことは正しいが、無は予期や想起を通して「存在の消失」として思惟されるものではないか。

「あらぬものはあらぬ(無は無い)」とは、①感性的には捉えられない「実在の無」と、②言葉の定義にって示される「概念的な無」の他に、③思惟により捉えられる「実在の消失」(したがって記憶が本質的な役割を果たす)の3つの意味があるように思える。パルメニデスは1を根拠として2に固執するあまり、3の無を無視することで生成を否定したのではないか。

ゼノン

ゼノンは、万物が生成しないこと、時間や運動が存在しないことを、パラドックスという形で、論証している。師パルメニデスの主張を否定する論者に対し、仮定と論証を通して相手の矛盾を指摘し、論駁するスタイルを取った。アリストテレスはこれをディアレクティケ(問答法・弁証法)」と呼んだ。

ゼノンは「多」を、空間的に有限なものは、無限に分割できる故に矛盾していると指摘した。また「運動」を、完遂するまでの時間及び空間が無限に分割できることから、否定した(「アキレスと亀」のパラドックス)。さらに運動は、瞬間を切り取れば止まっているため、無限に存在する瞬間において、動く瞬間は存在しないと考えた(「飛ぶ矢」のパラドックス)。

運動は存在しないと主張する飛ぶ矢のパラドックスは、時間を瞬間として思考実験により止めたからであり、パラドックスにはなっていない。観念的に瞬間を切り取って静止させても、現実の時間は流れているからである。

問題はアキレスと亀のパラドックスである。時間及び空間を無限に分割できることは、運動を否定する論拠になるのだろうか。1秒という時間は有限であり、数え上げることができるが、1秒は無限に分割することができる。そのことによって1秒という時間は無限に流れない(1秒が過ぎない)ことになるのか。アキレスと亀の競争は、アキレスが亀に追いつくまでの時間・空間を無限に分割したものである。1秒ごとにアキレスと亀の位置を確認すれば、当然アキレスが亀を追い越すことが確認できる。

空間を無限に分割したり、時間を無限に分割するのは、思惟の働きによる。思考は時間を無時間的に、空間を無限に分割して捉えることができる。しかしそれは概念的に可能なだけで、現実的な認識として可能な訳ではない。無限であることを確認することはできない。確認できたら有限であろう。無限とは直接的にあるものではなく、有限な認識の否定(不可知)として要請された概念である。

多元論

エレア派が運動を否定したことによって、その後の自然哲学者は、万物の生成を否定する立場と、肯定する立場の、両者を折衷する思想を打ち出すことが課題となった。エレア派の「あるもの」の不生不滅を肯定しつつ、万物の生成を説明できる世界観である。

エンペドクレス

エンペドクレスはシチリア島に生まれ、哲学者・詩人・医師・政治家など多彩な顔を持つ。万物の根源を単一の何に象徴させた過去の自然哲学者とは違い、万物の根源を「火・水・空気・土」の四元素であると主張した。単一元素の質的変化による生成消滅ではなく、四元素の分離・結合により生成消滅を説明し、かつ四元素は「万物の根」として永遠に消滅しないと考えたのである。

”万物の根源は「火・水・空気・土」である”

「死すべきもの共のいかなるものにも、誕生はなく、忌まわしい死という結末もない。」

万物はいかにして分離・結合(生成)するのだろうか。彼は変化の動因を「愛と憎しみ」だと捉えた。「万物の根」は単なる物質ではなく、神名が与えられている。愛により万物は結合し、憎しみにより万物は分離する。結合の比率により多様な万物が生成され、分離により万物は死に至る(ただし純粋な死=無ではなく、根源に帰るだけ)。その運動は円環的で永遠であるとした。

エンペドクレスの『自然について』は、パルメニデスと同じく神が語る叙事詩の文体で書かれており、哲学的論証が薄いものとなっている。

アナクサゴラス

アナクサゴラスはミレトスの北方でイオニア12都市である、クラゾメナイに生まれた。エンペドクレスと同様、あるものの不生不滅を認めつつ、生成を混合、消滅を分離という形で移りゆく事象を説明した。異なる点は、 性質の異なる元素が万物を構成するのではなく、すべてのものを含んだ原初の混合(秩序が形成される以前の状態)から、分離されて事物が形成される(=秩序を持って混合される)点である。

つまり最小単位としての元素が事物を構成するのではなく、無限に分割可能なものにすべてのものが内在していて、その分離と混合によって事物が形成されると考えたのである。異なる性質の事物が存在するのは、同質の要素が合わさった濃度の違いによるとした。

“万物の根源は(多種多様な要素を持つ)種子である”

「あらゆるものがあらゆるものの内にある。すべてのものが離ればなれになることはできず、すべてのものがすべてのものの部分を持つ。」

「理性は無限で独立自存し、何ものとも混合せず自らのもとにある。」

種子といっても、単一の性質を持つ最小単位の粒子ではなく、すべてのものを含んだどこまでも分割可能で永遠に微少なものだと述べている。すべてのものの性質は最初から存在するのであり、構成要素(最小単位)として自分だけで存在することができるものはない。事物の連続性と分割不可能性を徹底するなら、単一の構成要素を根源とすることはできないようだ。

しかし一方で、原初の混合から万物を分離し秩序付ける働きとして、「理性」の存在を挙げている。理性は何ものとも混合せず、それ自身で存在している一者であると。理性が宇宙を回転させ、原初の分離により同質なものが合わさることで、事物が形成されたと主張した。

原子論

原子論は、アリストテレスによればレウキッポスから始まったとされているが、デモクリトスが完成者として有名である。これ以上分割できない最小単位を「原子」として、「虚空」の中で分離・結合することによって事物が生成と運動を行うと考えた。また、生成変化は機械的な運動であり、愛や理性などの目的的な意志によって生み出されたものではないとするのも特徴である。

デモクリトス

エーゲ海北岸にあるトラキア地方のアブデラに生まれたデモクリトスは、裕福な親の財産を用いて、エジプトなど広くオリエントを旅行し、学問を学んだと言われている。

原子論を確立したデモクリトスの自然観は、後生の伝承資料として多く語られており、実際に残された断片資料のは倫理的な内容となっている。

”万物の根源は原子(アトモン)である”

「真実にあるのは不可分者(アトモン)と空虚のみ。」

「不正を加えるものは、不正を加えられるものよりも、いっそう不幸である。」

アリストテレスによれば、デモクリトスが考えた原子は、質的には異なることがなく均質で、大きさや形が異なる最小単位のものである。あるものとして永遠性を保持しながら、分離・結合により現象の多様性が構成される。事物が多様であることは、原子同士の形状と配列と向きによって表現されると述べている。

原子が形を変えて運動するためには、原子は空間をすべて埋め尽くす充実したものではなく、運動可能な場としての「空虚」が外に要請される。空虚は何もないという意味では無であるが、空間を占めるという点では有である。空虚の中で原子同士が、衝突・結合・離反によって運動と生成が生まれるとした。

倫理学者としてのデモクリトスによれば、幸福であることは心の正しさと思慮深さによるものだとして、善の実践による価値を主張した。快楽を質的に区別し、理性により正義(善)を実現させることが魂の幸福だと考えた。また、善と真は万人にとって共通ものであるとした。

コメント